About

奈良の木とは

吉野杉の家

設計を手がけたのは、世界的に活躍する建築家の長谷川豪さん。「吉野杉の家」は、吉野材の魅力を体感できるコミュニティスペース兼宿泊施設として、国内外から多くの訪問客を迎えています。さらに、2024年4月、長谷川豪さんの設計によるアートギャラリー「space Un Tokyo(スペース・アン・トーキョー)」(以下「space Un」)が東京・南青山にオープン。日本とアフリカの文化をつなぐ場を目指し、内装の主立った部分には吉野桧が採用されています。今回は「space Un」で、長谷川さんがこれまでの仕事を通じて感じた、吉野材の特性や活用法、建築における可能性について伺いました。

space Un Tokyo

父がエンジニアで、船舶用タービンを設計する仕事をしていました。仕事が好きな人で、休日でも家のダイニングテーブルに図面を広げていたのを覚えています。家には製図の道具がたくさんあり、幼い頃から自然と図面や縮尺の世界に触れる環境で育ちました。

小学校5年生のとき、父に連れられて進水式を見に行ったのですが、大きな船が横浜港に着水する様子を見て衝撃を受けました。テーブル上の図面で見たものが、こんなに大きなものにつながっていくのだと驚いた瞬間でした。そのとき、設計という仕事の面白さを感じました。それから大学に進学して建築を専攻し、学ぶうちにどんどんのめり込んでいきました。

建築を学び始めたのは1990年代後半なのですが、学生時代は国内外を巡って、当時注目されていた建築家の作品、いわゆる「現代建築」と呼ばれるものを見て回りました。建築家の思想やつくり出すものに感化されて、知的好奇心が刺激される一方で、どこか落ち着かない空間だと感じることもありました。当時の建築界では、抽象的でドライで、透明な表現が注目されていたんですね。自分もそうした表現に影響を受けると同時に、建築が現実の生活とかけ離れていることに少し疑問を抱いていました。実際に自分で建築を手がけるようになってからは、建築としての思想をもちながら、同時に自然体でいられる空間をどうすればつくれるのかを考えるようになりました。

森のなかの住宅

Photo by長谷川豪建築設計事務所

独立後、最初に手がけた「森のなかの住宅」では「家の形」を取り入れました。いまでは珍しくありませんが、20年前に、建築家が手がける住宅建築ではフラットルーフ※が主流で、切妻※の形が用いられることはほとんどありませんでした。しかし軽井沢は雨が多いので切妻屋根のほうが合理的です。あともう一つは、周囲の建物と同じであることを大切にしたいと考えたんですね。ただ斬新な外観にするよりも、周りの普通の建物と似てるんだけど少し違うというほうが、建築として開かれているなと。また構造が木造だったので、内部には自然と木を取り入れることになりました。これも他との違いを主張しすぎるのではなく、自然体でありながら、そのなかに独創性を表現できないかと考えた結果、木の活用につながったのだと思います。

フラットルーフ※ 水平な屋根のこと。現代建築や都市部の建物で多く採用される。

切妻※ 屋根の形状の一種で、三角形の側面を持つ伝統的なデザイン。

そうですね。その一方で、木を単に「ぬくもりのある素材」として捉えるだけでは思考停止だと思うんですね。木のぬくもりを否定するわけではありませんが、ただ固定観念に寄りかかるだけでは新しいものが生み出せません。大切なのは、そこに「新鮮な感覚」をどう重ね合わせられるかということ。木という、親しまれている素材に、どのように新しいイメージを加えられるかを大事にしています。

2012年に、独立から6年間の仕事をまとめた個展をTOTOギャラリー・間(ま)(東京都港区)で開いて、さらにこれまで手がけた建築を作品集(『Go Hasegawa Works』/TOTO出版)としてまとめる機会を頂きました。その作品集がきっかけで海外の大学の教鞭や講演のオファーをもらえるようになって、振り返ってみると自分にとってはそこが分岐点だったような気がします。それまで自分のスタイルについて特に意識していなかったのですが、一冊の本にまとめることで、スタイルというよりも建築に対する自分のスタンスが明確になった。そしてそれが海外の建築関係者にも伝わったことが、自信になったといいますか、手応えを感じることができました。

主に「場所」と「人」ですね。その場所でしかできないようなものをつくりたいと考えています。そのため、設計しながら場所のリサーチをかなり行います。また、人との対話も重要です。クライアントとの会話のなかで何気ない一言がヒントになったり、最初のプレゼンテーションに対するクライアントの反応を見ながら、その人が本当に求めているものを想像しながら案をチューニングする過程が重要な気づきに繋がることがあります。「制約がなかったら何をつくりたいですか?」とよく聞かれるのですが、あまりやりたいことはないんですよね(笑)。むしろ、その土地や建物の条件、関わる人々との対話を重ねるなかで、そこにふさわしい建築の姿を探していく。そのプロジェクトで何が一番重要なのか気づくまで、とにかく試す。その「気づきに至るまでのプロセス」全体が、自分にとってのインスピレーションだと言えるかもしれません。

そうですね。あとは、先ほどの話にもつながりますが、周囲にどういう建物があるかということはとても重要だと思っています。新しいものを示そうとするばかりに、狭い認識に囚われてしまうのを避けたいんです。自分の建築だけを目立たせたり、周りの建物を否定するのではなく、周囲にどう溶け込むか、建物同士が対話できるような建築をつくることを常に意識しながら設計しています。

2025.12.11(更新日)

きっかけは、グラフィックデザイナーの原研哉さんから、2016年に東京のお台場で開催される「HOUSE VISION 2」の展覧会に参加しないかと声をかけられたことでした。この展覧会は、企業と建築家をマッチングさせ、新しい暮らしや住宅のあり方を提案するプロジェクトで、私はAirbnb(エアビーアンドビー)と組むことになりました。ただ、短期間の展示のためだけに、莫大な費用をかけて建築をつくるということに違和感があり、「閉会後も移築して使われるのであれば参加したい」と提案しました。原さんは賛同してくださって、Airbnbの代表であるジョー・ゲビア氏も「自分たちも(会期後に)すぐに捨てられるようなものは建てたくない」と共感してくれて、「移築後に意味をもつようなものを東京で展示しよう」という展開になりました。

ちょうど、奈良県が「HOUSE VISION 2」の会場のデッキ材を提供していた関係で、当時の奈良県奈良の木ブランド課(現:県産材利用推進課)の方と知り合いになり、移築先の候補として奈良県内のいくつかの市町村を案内してもらいました。そして最後に案内されたのが吉野町でした。

吉野町で製材所を営む、吉野中央木材株式会社の石橋輝一さんとお会いし、「かつて飛ぶように木材が売れていた時代とは異なり、現在は、林業や木材産業自体が衰退していて、今後どのように吉野杉・吉野桧をアピールしていくべきか模索している」というお話を聞きました。私が、「吉野町に建築を建てるなら、吉野の材料を使い、コミュニティスペースをつくるのはどうか」と提案したところ、石橋さんも「まさにそういうものを求めていた」と一気に話がまとまりました。このような出会いがあって誕生したのが「吉野杉の家」です。

吉野杉の家

それまでも自身の建築で木は使っていましたが、「吉野杉の家」は木という素材に対しての意識が大きく変わるきっかけになりました。

まず、木には「物語」があることを意識するようになりました。例えばコンクリートやガラス、鉄といった建材の由来を知ることは難しい。メーカーや生産国を知ることはできても、「このコンクリートのセメントの原料はどこで採掘されたのか」とか「このガラスの原料はどこ産か」ということはほとんど誰も知らないし、おそらく興味もない。現代建築は、こうした出自のわからない工業製品を組み合わせて設計することが当たり前になってしまった。一方で「吉野杉の家」は、吉野という土地で、多くの人が林業や木材産業に関わり、その人たちが手がけた材料を使い、その土地の大工さんが建てた建築です。一般的に建築は、竣工後に物語が始まるわけですが、「吉野杉の家」はそれとは全く異なる成り立ちをしていて、いわば吉野杉を植えた数百年前から、物語が始まっているんですよね。私自身の建築に対する意識を大きく変える経験となりました。

実はそれまで私は、吉野材のような高級材を使うことに対して、警戒心や怖さがありました。高級材には、「こう使えば立派に見える」とか、「こう見せるのが標準的な使い方」といった型のようなものがあり、形骸化している印象がありました。そこで、「吉野杉の家」を設計しているときには、プロポーションや光の取り入れ方、外部とのつながりといった建築の要素と、吉野杉・吉野桧の持つ特性をどう重ね合わせるか。地元の職人が受け継いできた歴史や技術力と、私たちが提案できる現代性を掛け合わせて、ひとつの建築にすることを意識していました。その結果、使い方次第で、素材が持つ高級感や豊かさを保ちながらも、新鮮な空間をつくれるんだということを感じました。

「space Un」の代表であるエドナ・デュマさんから、「東京にアフリカのアートを展示するギャラリーを開きたい」と設計の依頼を受けました。初めてお会いした際に、「吉野に行ったことがあって、とても好きな場所だ」というお話を聞き、ご縁を感じました。また、私自身、設計にあたり、東京の中心に単に洗練されたクールなアートギャラリーをつくるのはつまらないと思っていました。そこで、エドナさんとの会話を思い出し、「吉野の木をふんだんに使ったギャラリーはどうか」と提案しました。日本では、アートが特別な存在になりすぎていて敷居が高いと感じられたり、ギャラリーも居心地が悪いと感じたりすることが多い。でも、アートは最終的に家に飾ったりするものだから、もっとリラックスして、普段着のような感覚で楽しめる空間を目指したいと考えました。また、エドナさんからもビジターとアーティストが一方向的ではなく、双方向的な関係をつくり、対話が生まれるコミュニケーションスペースのような場所にしたいという希望がありました。あとは、「コーヒーを飲みながら過ごせる場所にしたい」ということも聞いていたので、そこに長時間居ても疲れず、自然と会話が生まれるような空間を目指し、そのための素材として吉野桧を選びました。

まず、大きな特徴は照明です。いろいろなタイプのアート作品を展示するうえで、ギャラリーにおいてもっとも大事なのが照明です。基本的には膜照明※を採用し、照度と色温度をアフリカの天空光に合わせています。日本のギャラリーよりも少し白みがかった光で、それを調整できる照明システムを組み込んでいます。また、天井には、格子状に吉野桧を配置し、天井を大きな障子に見立てています。吉野桧をルーバー※状にし、隙間を確保することでライティングダクトを自由に配置できるようにして、展示のレイアウトに応じてスポットライトの位置を自由に変えられるようにしています。ルーバー越しに既存の鉄骨の梁がチラリと見えるようにし、新しい素材だけで空間を埋め尽くすのではなく、建築の存在を微かに知覚できるように考えました。

膜照明…光の透過性に優れたシートを天井に張り、広範囲な面発光を実現する照明システム

ルーバー…羽板と呼ばれる細長い板を平行に複数並べたもの

一般的に、アートの世界では「照度はこう」「色温度はこう」といったワールドスタンダードがありますが、アーティストが実際に作品を制作した環境の光とは異なるわけです。そこで、アートが生まれた土地の光環境を再現することで、そのアートの持つ「ローカリティ」や「場所性」が感じられる空間を目指しました。

そうですね。さらに、エドナさんから「対話」というキーワードをもらったことで、吉野桧の他に、カウンター材に「ブビンガ」というアフリカの木を採用しました。また、アフリカで製作された家具もギャラリー内にいくつか置くことで、異なる土地の素材が並列して、対話するような空間を目指しました。

アフリカの木「ブビンガ」を使用したカウンター(右)と

アフリカで製作された家具(左)

ギャラリーの壁が白いため、赤みの強い杉よりも柔らかい色合いの桧の方が空間に合うのではないかと考えました。ギャラリー内のベンチにも吉野桧を使用しています。「space Un」のオープニングの際に、日本人のギャラリーの共同オーナーが、訪れていたアフリカのアートコレクターに向かって「今、君が座っているベンチはすごいんだぞ。銀座の寿司カウンターに座っているようなものだぞ」と言うと、「ワオ!」と(笑)。

吉野桧のベンチ

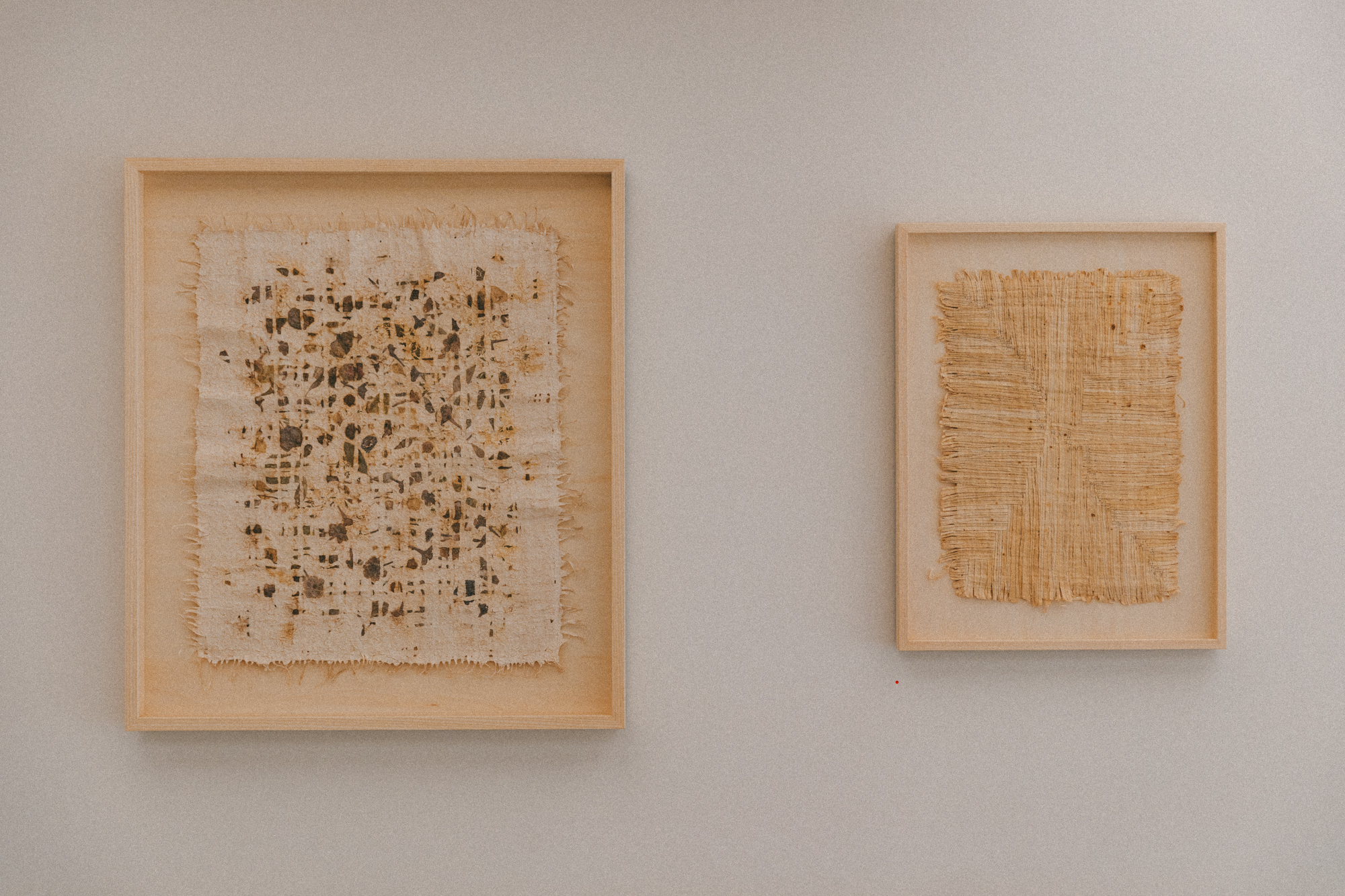

会場内に展示されている作品

作品を飾るフレームの枠部分も吉野桧が使われている。

まず、圧倒的に木目が違いますよね。そして、その細かい木目に出自や物語が刻まれていて、それを伝えられることが吉野材の大きな価値だと感じています。それは、住宅に住まわれる方にも、こういったギャラリーを訪れる方にも共感されるものではないでしょうか。単に木目が綺麗というだけではなく、「それはこういう山で育った木なんだ」と話が広がる。素材そのものが物語を持ち、ギャラリーのなかで会話が生まれるきっかけになると良いなと思っていました。

2025.12.11(更新日)

奈良は、日本の林業の始まりの地と言える場所です。私も実際に、川上村にある日本最古の人工林を訪れたことがあるのですが、何百年という時間をかけて人が育んできた木々が立ち並び、それは、天然林の大木が並んでいるのとは全く違う風景なんですよね。人工林には、人間と木が共に育んできた長い積み重ねの時間を感じられます。

また、奈良の古建築を見ても、そのなかに流れる時間を感じます。例えば法隆寺の建物の中に入ると、大径木が並び、そのスケールは僕ら都市生活者がなかなか感じることのできないゆっくりとした感覚を味わえます。他の産業にはない圧倒的な時間の長さが、林業にはある。地元の方が企画した山に入るツアーなども開催されていると聞きます。林業の時間のなかに身を置くだけでも新鮮だと思うので、ぜひ足を運んでみていただきたいです。

-1.jpg)

日本最古の人工林(奈良県吉野郡川上村「下多古村有林」)

木は、多言語的と言いますか、言語を超えたコミュニケーションができる素材だと思います。木には地域性があるので、日本の木には日本ならではの特徴があることを理解している人が多いと感じます。また、木目や手触り、エイジングなど木の特性はいくつもありますが、そのほかにもう一つ、他の素材にはない「香り」という魅力があります。香りの持つ木の力を活かし、これまでの建築にはなかった新しい体験を提供できる空間をつくってみたいですね。

具体的に何をつくりたいというような目標はないのですが、建築家という仕事の良いところは、一生続けられることかなと思っています(笑)。死ぬ直前まで、建築について考え続けたいですね。

あとは、先ほど木は多言語的であるとお話しましたが、建築も同じです。言葉を超えてコミュニケーションできるものだと思っています。日本人が考え、日本人のためにつくられた建築が、海外の人にも良いと言ってもらえる。もちろんその逆もある。そういった体験を通じて、文化を超えたコミュニケーションができる。

特に、昔とは違って、今は海外とのつながりがより身近になり、国や文化を超えて活動することのハードルが低くなった。だからこそ、それぞれの国の文化の固有性が引き立ち、自分たちの国の文化の良さに気づくことにもつながると思います。僕らの世代だからこそできる異文化交流があると思っているので、これからも建築を通じてコミュニケーションを育んでいきたいと思います。

数年前に数えてみたら35回を超えていて、「持統天皇が吉野に通った回数(31回)を超えましたね」と言われたことがあります(笑)。通常、建築家が完成後もこれほど継続的に、自分が設計した建物が建つエリアに通うことは珍しいかもしれません。吉野町の人たちに呼んでいただける機会が多いということもありますが、やはり、吉野の山の持つ神聖な空気や、都会とは異なる時間の流れを感じることができるのが大きいですね。いつもリフレッシュできる場所でもあり、これからも通い続けていきたいと思っています。

長谷川さんが吉野の人々や吉野材と出会ったことで生まれた「吉野杉の家」や「space Un」。これらの建物は訪れた人々に「木の物語」を感じさせ、対話が生まれる場として、国内外の多くの人を魅了し続けています。

今回のインタビューで長谷川さんが語った「地域性」と「多言語性」という表現は、吉野材が国や文化を超えて、吉野という土地の歴史や文化、そこに住む人々の想いを映し出し、人と人をつなぐ力を持っていることを改めて感じさせてくれました。これからも長谷川さんのような建築家たちのたゆまぬ挑戦が、社会に新たな木の価値を生み出し、新鮮な体験とともに木と人とをつなげていってくれることでしょう。

2025.12.11(更新日)

2025.12.11(更新日)