About

奈良の木とは

まずは少し自分の過去からお話しすると、僕は高校2年生の時に、自分の人生を一回立て直すことを考えたんです。中学時代、出身の東京下町は荒れていた時で、流されて自分のエゴとか欲を暴走させてしまい、結局自分で修復するしかないと悟っての行動でした。その後、浪人して美大に入り卒業。就職はせず、美大の大学院を受けましたが落ちてしまい、植木屋さんでのバイト生活を始めました。その仕事の中で、剪定して捨てられていく木々が、自分とリンクして。僕は、美大を出ていても社会的に彫刻家でもないし、どうやって生きていこうかも定まっておらず、社会から忘れられている存在に感じていました。そのため、剪定して捨てられる木が自分のように思えてしまったんです。この木を自分が使えなかったら、自分を生かせられないのと同じだと思って、彫刻の素材を木に選びました。

彫刻家・安藤榮作さん

そうやって木を扱うことになったので、僕の作品づくりは木の命、そして自分の命とも向き合う作業です。木は生きているんですよね。意志をもって生きていた木は、「私はこうしたい」という意思があるので、最初は斧を入れても反発されて受け入れてくれない。それでも僕は「そう言わずに」って斧を入れ続けていると、木は「君のやりたいことがわかるような気がする」と応えてくれて、あとは僕と木との対話。木の方から「いやいや、このほうがいい」って言ってきた場合は、面白いほど木の言い分があっているなんてことも多いです(笑)。

移住したのは2011年、東日本大震災で被災し娘の転校先を探すため、県外避難を考えました。はじめは、(避難者の受入を行っている)行政が提供している住居情報を元に避難先を探していたのですが、そこで紹介されている住居はアパートや団地ばかり。仕事柄、アトリエを必要とするので、それらの住居は私にとっては不向きでした。そこで家族で日本地図を広げて話し合ったところ、不思議と全員の希望が「奈良」で一致したのです。私はそれまでに明日香によく訪れていて、景色がよく、素敵なところだなと思っていました。妻も彫刻をしており、奈良の仏像に以前から興味があり、娘は日本画を学んでいたので、神社仏閣の多い奈良に魅力を感じていたようです。

そんな背景もあって奈良を選んだのですが、移住した年の2011年に「奈良・町家の芸術祭 はならぁと」へ作品を出してみないかと、誘っていただいたんです。素材の木がなかったから、半分飛び込み状態で桜井市にある『泉谷木材商店』さんに行きました。たまたま吉野林業発祥の川上村産の桧を扱う店で、木彫を初めてからずっと使いたかった桧との出会いです。

川上村の桧は、斧を入れると樹液がボォンと勢いよく飛び出る、まるで返り血浴びたみたいになるんです。同じ桧でも、材によって全然違うんですよね。成長が早い桧は、水分が多くても樹液が少なくて、乾燥すると水が抜けて空気が入りスポンジみたいになる。そうすると斧の刃は入りにくいんです。一方、日が当たりにくい川上村の北斜面で育った桧は成長が遅いので、水分の出入りが穏やかで、しっかり樹液が残っている。その粘りがあるから、斧の刃がちゃんと入るんですよ。だから川上村の木はすごく良くて、気兼ねなく仕事ができます。あまりご機嫌をとらなくていい(笑)。木ってちゃんと機嫌を取らなきゃ彫れないんですよ。

いえ、桜や桂なども使うし、楠も使います。楠は、ここも飛び込みで行った奈良市内にある『鹿野材木店』さん。奈良の木のこともいろいろ聞かせてもらえます。吉野材は、植林の歴史があるじゃないですか。一本の桧には、たくさんの人がバトンを渡しながら僕の目の前にあることを感じるんですよね。使うのは100年から120年ほどの木で、僕より年上。いろんな人が関わってきた文化とかを、蔑ろにしてはいけないとすごく感じます。

2025.12.22(更新日)

今回の展覧会は、5つの展示室で構成。前半2室は東日本大震災を物語るドローイングを中心とした作品展示です。

第1展示室「営みの祈り・Life」

東日本大震災の津波に流された愛犬をモティーフにした作品

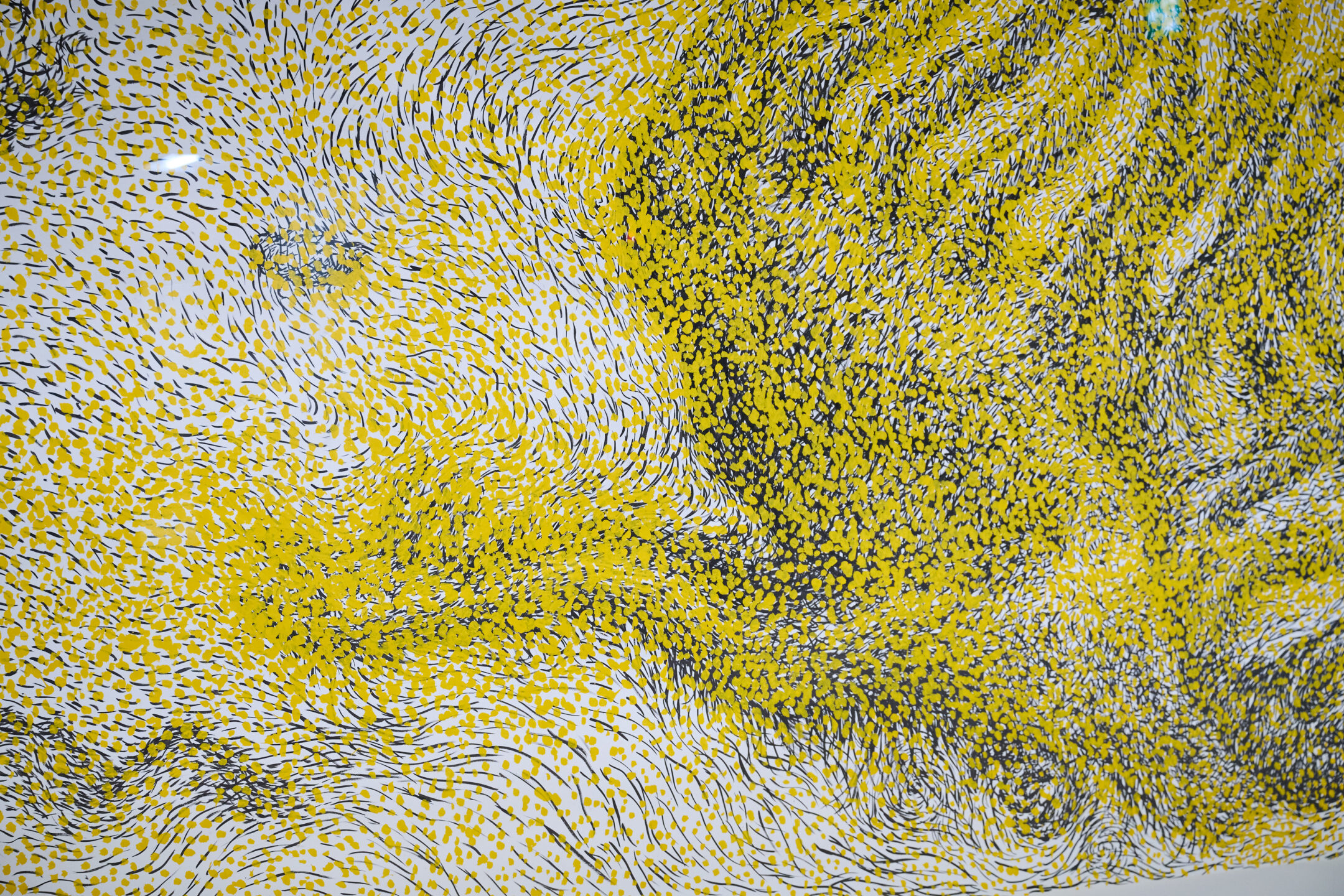

復興の象徴、鳳凰が描かれたドローイング

第2展示室「3.11光のさなぎたち」

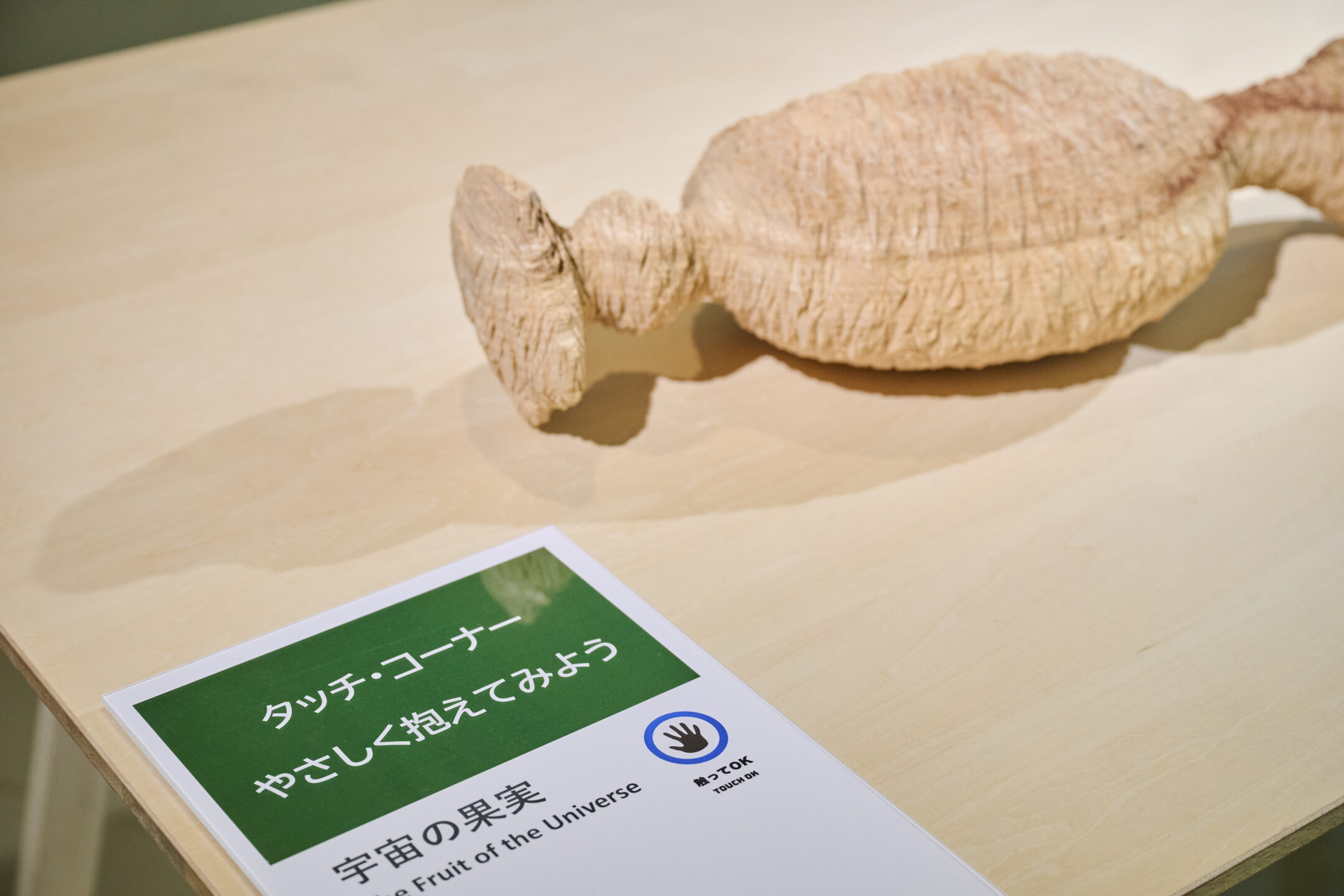

後半の3室は、質感や触感を楽しめる触れる展示をはじめ、新作を含めた奈良に住む安藤さんの木彫の世界を感じることができます。

第3展示室「タッチ・コーナー」

第4展示室「宇宙の理~魂の帰還」

第5展示室「約束の船」

また、美術館の吹き抜けのエントランスには、高さ4mのダイナミックな木彫作品「鳳凰」が設置されています。

エントランスに設置された「鳳凰」

奈良に移住する以前も「鳳凰」を制作していましたが、それまではあくまでも“カッコイイ鳥”と考えていました。それが、3.11以降に京都・平等院にある鳳凰を見た時に、スタイルではなくスピリットして存在すると感じたんです。それから僕にとって「鳳凰」は、復活・エネルギーの象徴となりました。

そもそも僕の作品は、形はもちろんですが木が持つエネルギーの流れが主張しています。外形を生み出している木の中にある揺らぎ、エネルギーを彫っていますから。結局それを生み出すのには桧がすごくいい、とくに川上村の桧がいいんですよ

今回の展示を通して、自分自身の魂を感じてもらえたらと思っています。僕自身もそうですけど、AI・人工知能とか普及する社会、経済に翻弄されている世の中で、みなさん生きて何かを探し続けている。その基準値は、魂との対話にあると思うんです。自分の魂がどうしたいのか、どうありたいのか。逆にそれがあれば、AIとかを活用しながら生きることも大丈夫というか。そんな僕の気持ちを、作品を通して会場でみなさんに届けたいと思いました。

第4展示室「宇宙の理~魂の帰還」の会場です。一度、すべて魂が抜け落ちてしまっていたところに、それぞれの魂が戻ってきた。そのときを、みんなで体験しようよという空間。とくに、一番奥の壁際にある21点組の「魂の帰還」というレリーフは、注目をしていただきたい作品です。その前に立って自分と対話をしていただくのもいいと思います。

第4展示室「宇宙の理~魂の帰還」の「魂の帰還」のレリーフ

もうひとつは、第5展示室の「約束の船」。生命が生まれるとき、魂と命は宇宙・混沌から、親を通してここに来る訳じゃないですか、そのミッションをみんな忘れちゃう。いろんなことに翻弄されながら、2025年の今こそ自分という人間は何でここに来たんだっけ?と思い返して、その約束の旅をしようよって。約束の船の「船」は僕ら自身。「約束」は、それぞれがここに来る時に宇宙と交わしたことであり、互いにシェアし合うものでもある。感覚的に見ていただいて、自分と対話をしてもらいたいなと思っています。

本展のタイトルにもなっている「約束の船」

2025.12.22(更新日)

今回の特別展にあわせて、美術館1階では、奈良県立民俗博物館企画のギャラリー展「吉野林業の世界」も開催。木を切り倒す斧やノコギリなどの林業用具だけでなく、吉野林業で発展した酒樽や割り箸などの林産加工用具などの展示品を通して木を利用してきた人間の営みを伝える企画です。同じように見える手作りの道具でも、用途にあわせて違っていたり、繊細で工夫が凝らされていたりする点も見どころです。林業に関わる先人たちが、道具を工夫し、改善し進化を遂げより良い結果を残してきた証に、奈良の木への想が偲ばれます。

特別展「奈良ゆかりの現代作家展 安藤榮作 ―約束の船―」、そして奈良県立民俗博物館企画「吉野林業の世界」の会期は、2025年9月13日(土)から11月16日(日)まで。会期中は多彩なイベントも開催されます。

安藤さんは「作品は自分の中をのぞく鏡」と言います。作品を鑑賞すると批評をしがちですが、一度ジャッジを手放して自分を見る道具にする。芸術の秋。ほのかな香りに包まれ、木のアートに囲まれた空間で、気になる作品の前に立ち、時間の許す限り自分と対話をしてみてはいかがでしょうか。

PROFILE

1961 年、東京都生まれ、1986 年東京藝術大学彫刻科を卒業後、1990 年に制作の場を求めて福島県いわき市に移住。福島県立美術館やいわき市立美術館を中心に若手作家として活躍。2011 年、東日本大震災にて被災。自宅、アトリエ、数百点の作品と愛犬を津波で失う。同年、福島第一原発事故を機に奈良県に避難移住する。最初は明日香村に移住し、その後、2012 年に天理市にアトリエを構える。2016 年、川崎市岡本太郎美術館「つくることは生きること 震災《明日の神話》」展に出品。2017 年、第 28 回平櫛田中賞受賞。2019 年、第 10回円空大賞にて円空賞を受賞。2025 年、川崎市岡本太郎美術館「戦後 80 年 《明日の神話》次世代につなぐ原爆×芸術」展に出品。現代を代表する木彫作家として評価されている。

2025.12.22(更新日)

2025.12.22(更新日)